内部通報ナレッジ

Knowledge内部通報制度の

構築・運用に

役立つ知識・

情報を提供

内部通報制度のご担当者向けに、内部通報制度に関するコンテンツをご用意しています。専門家執筆による記事やデータ解説、よくある質問など、知識・情報収集にご活用ください。

内部通報トピックス

グローバル内部通報制度のポイントとツール導入の意義とは?

グローバル内部通報における第一人者GIT法律事務所 西垣弁護士による解説記事です。グローバル内部通報の定義や導入の意義、体制構築に関して豊富な知見をもとに解説しています。

データから見る内部通報制度の現状と課題

昨今、企業や公的機関のコンプライアンス問題がニュース・SNSを賑わせ、内部通報制度(公益通報制度)にも大きな注目が集まっています。企業法務・コンプライアンスを担当する方にとっても、世の中の動向や他社状況は興味のあるトピックスではないでしょうか。本記事では、消費者庁調査やSaaSpresto株式会社が独自に収集したデータをもとに、内部通報制度の現状と課題について読み解くとともに、制度を導入することでどのような成果をもたらすかについて見ていきます。

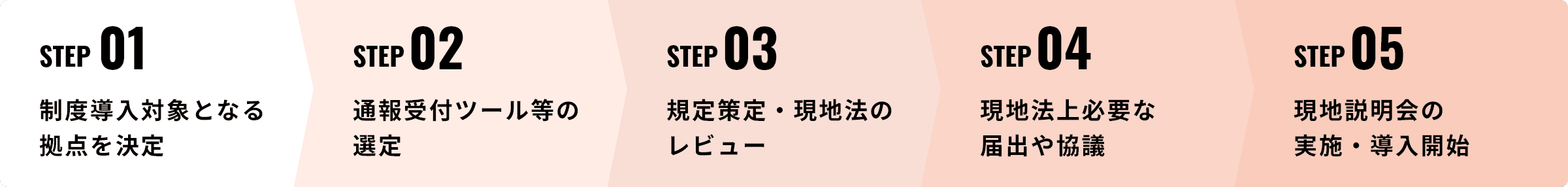

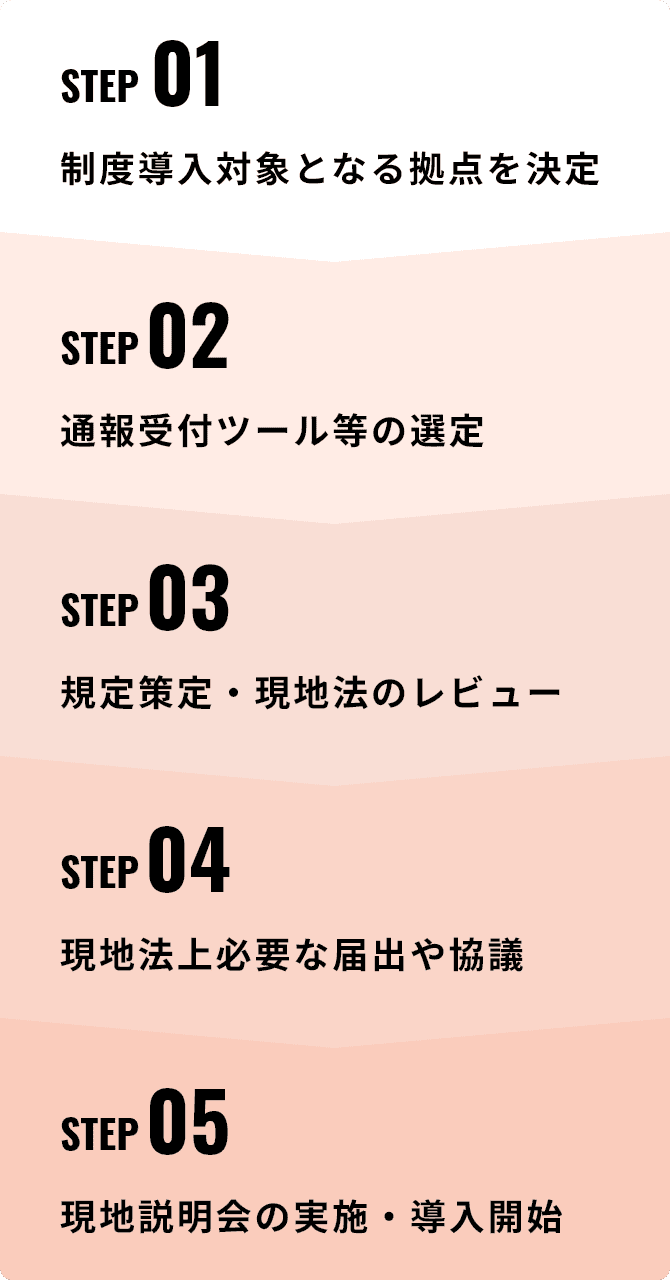

グローバル内部通報制度の導入ステップ

グローバル内部通報制度の導入は、現地法への対応や社内外関係者との調整などが求められプロジェクトが大きくなりがちです。成功のためのステップとして、当初から全拠点を対象にするのではなく、事業上の重要性やリスクの大きさ、本社との関係性などを元に対象拠点を限定して徐々に拡大をしていくケースもよく見られます。

実効性のある内部通報制度のチェックポイント

内部通報制度はただ設置しているだけでは効果を生みません。実効性のある制度にするには、いくつかの抑えるべきポイントがあります。対応すべき法制度やセキュリティはもちろん、通報者目線で使いやすい制度であるか、運用上の問題はないかまで考えた制度づくりを行いましょう。

-

現地法制度への対応国内外の規制や法令に準拠できているか

-

匿名性の担保通報受付から解決まで匿名対応しているか

-

通報区分の多様化ハラスメント相談・不正通報など必要十分な窓口があるか

-

担当者の振り分け通報対応リソースを適切な部署に振り分けているか

-

機密性の高い情報に対応したセキュリティ閲覧権限やデータ暗号化などのセキュリティがあるか

-

多言語対応・使いやすいUIグローバルで通報者が使いやすいシステムになっているか

-

本社による統一管理本社直通で通報を一元管理し隠蔽や対応漏れを防止できるか

-

周知活動の実施経営メッセージなどにより従業員への認知が図れているか

自社の内部通報制度の評価は?

内部通報制度を正しく機能させることで、「不正の発見」や「コンプライアンス意識の向上」、「ESGスコアの向上」など様々な効果が得られます。自社の内部通報制度が正しく機能していることは、主に以下3つの観点で評価すると良いでしょう。

-

01.通報件数従業員数や業種により異なりますが、一般的に従業員100名につき年間1件の通報が目安。通報件数の増減は明確な指標になります。

-

02.認知度制度導入当初から通報が増えることは稀です。周知活動の状況確認やアンケート等による認知度調査を行うと良いでしょう。

-

03.調査の公正性調査方法や通報対応人数、法律事務所のサポート有無など、通報時の体制を確認することで制度の健全性を測ることができます。

よくある質問(内部通報体制・運営について)

-

グローバル内部通報制度とは何ですか?

-

海外拠点の役職員が日本本社の統一的な通報窓口に直接通報ができる制度のことです。現地完結型で危惧される不正の隠蔽を防ぎ、本社による通報の一元管理が可能になります。

-

Webを使った内部通報管理ツール導入において、セキュリティ面で留意すべき点はありますか?

-

データの暗号化など強固なセキュリティ対策を講じることが必要です。通報へのアクセス権限の管理も機密情報を扱う上で注意が必要です。

-

グローバル内部通報制度において現地語での電話窓口は必要でしょうか?

-

主に重大不正の検知が目的とされるグローバル内部通報制度において、電話窓口の必要性は検討の余地があります。言語や時差による対応の難しさや通報内容をデータ化する意味でも、Webを活用したツールをまず前提として体制整備を行うことが一般的です。

-

法務部門と人事部門、どちらが内部通報を担当すべきでしょうか?

-

企業の状況によって最適な体制は異なりますが、消費者庁の公益通報者保護法に基づく指針の解説によると人事部門が担当することに若干懐疑的です。人事部門は経営との密接な関わりや人事権が行使可能なことから、通報者に不安を生じさせるケースがあることが主な理由です。一方で人事部門が対応すべき通報もあるため、全てを法務部門が担当するのではなく連携体制を構築することが一般的です。

-

多数の海外拠点がある場合、個人情報保護法など各国への対応を効率的に進める方法はありますか?

-

国ごとの個別対応が理想ですが、リソース的な問題からリスクベースでの対応がとられることが一般的です。一例としては、GDPRへの対応が必要なEU圏や個人情報の越境移転が厳しく設定されている中国など、規制が厳格な国に合わせて一括で対応を決める手法があります。なお具体的に対応方針を決める際には、グローバル環境の法律に詳しい弁護士等のアドバイスを求めると良いでしょう。

-

内部通報担当が1名でも問題ないでしょうか?

-

通報対象となった不正に内部通報担当が関わっているケースもあり得ます。公平性を確保するため、一般的には1名での担当は避けるべきとされています。

-

海外拠点から通報があった場合の対応は、一般的にどのようにするものでしょうか?

-

軽微な内容の通報であれば現地法務・人事に対応を任せるのが一般的です。一方で、贈収賄や不正会計のような経営に直結するような通報については、本社手動で調査を進めることが望ましいとされています。言語・リソース等の面から、実務的には国内法律事務所に取りまとめを依頼する、現地法律事務所と連携をするなどの対応がよく取られます。

-

不平不満や苦情などによりリソースを圧迫されない運用方法はありますか?

-

通報受付段階で、不平不満用の「相談窓口」と不正案件用の「内部通報窓口」を分け、それぞれに担当者を設定する運用がよく見られます。「内部通報窓口」の担当者が不正案件への対応に注力できるようになります。

-

内部通報とグリーバンスメカニズムで窓口は分けるべきでしょうか?

-

通報内容や通報対象者が異なるため、独立した窓口を設けることが一般的です。共通の窓口で運用する場合は、規定内容の修正や人権専門家などの助言を受けられる体制整備など、カスタマイズを行う必要が出てきます。