データから見る内部通報制度の現状と課題

SaaSpresto株式会社

WhistleB チーム

WhistleB チーム

NECと米国の投資ファンドVista Equity Partnersの協業によって設立。世界で実績のあるSaaSの国内での導入支援を行うSaaSpresto株式会社にて、NAVEX WhistleBを担当するチームです。法務・コンプライアンス部門のお客様や弁護士との日々のやり取り、業界のトレンド、市場データなどをもとに、内部通報制度に関する情報を提供いたします。

はじめに

昨今、企業や公的機関のコンプライアンス問題がニュース・SNSを賑わせ、内部通報制度(公益通報制度)にも大きな注目が集まっています。企業法務・コンプライアンスを担当する方にとっても、世の中の動向や他社状況は興味のあるトピックスではないでしょうか。本記事では、消費者庁調査やSaaSpresto株式会社が独自に収集したデータをもとに、内部通報制度の現状と課題について読み解くとともに、制度を導入することでどのような成果をもたらすかについて見ていきます。

内部通報制度の現状と課題

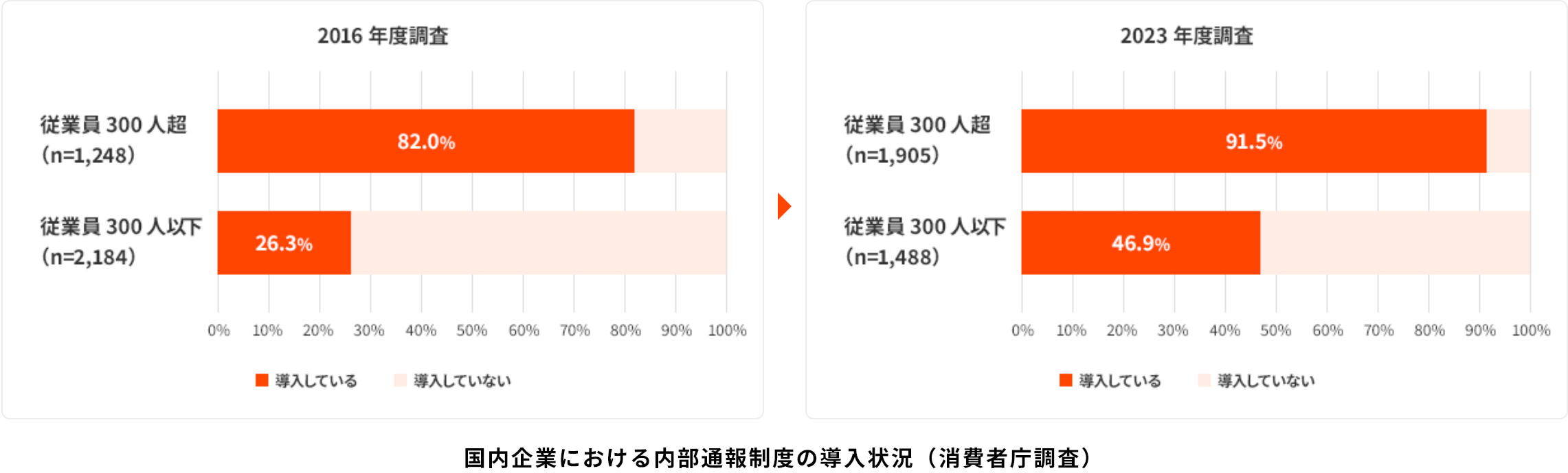

国内では内部通報制度が「当たり前」になりつつある

2016年度・2023年度のデータを比較すると、従業員300人超の企業では82.0%から91.5%に、300人以下の企業では26.3%から46.9%に導入率が伸びています。制度導入の潮流は、公益通報者保護法の改正(2020年)で対応が義務付けられた300人超の企業のみではありません。制度の存在が企業にとって当たり前になりつつあります。

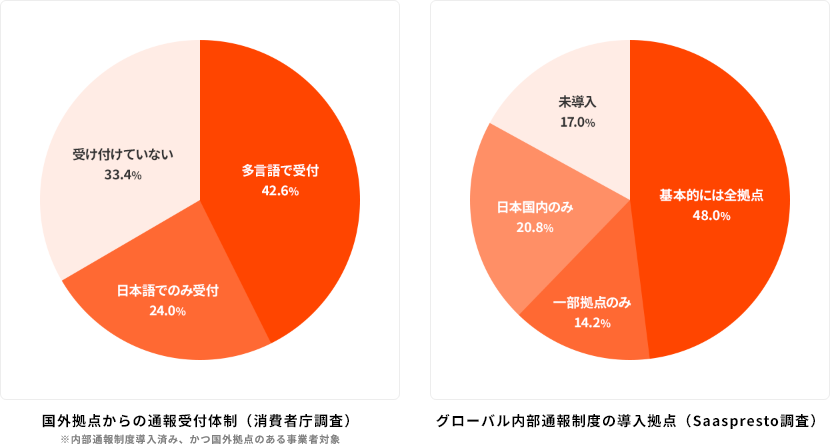

グローバルでの体制整備は50%以下

グローバルでの内部通報制度の状況について、消費者庁の調査によると国外拠点からの通報を多言語で受付けている企業は42.6%となっています。SaaSprestoの独自調査では、グローバル内部通報制度(日本本社で統一的に通報を受付・管理する制度)について、全拠点での導入が48.0%とのデータが出ています。グローバルでの内部通報制度は一定進んでいるものの、全体で見るとまだ途上であることが見て取れます。

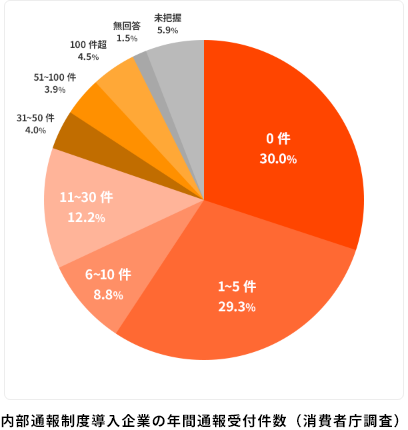

年間通報0件、実効性がこれからの課題

内部通報を導入済みの企業であっても、年間通報0件が30%を占めています。従業員数や業種等によって件数に差はでますが、「内部通報が0件だから不正がない状態」というのは一般的に誤った認識であり、実効性に問題があると言えます。従業員に利用される制度づくりが多くの企業にとってのこれからの課題です。

内部通報制度の成果・導入目的

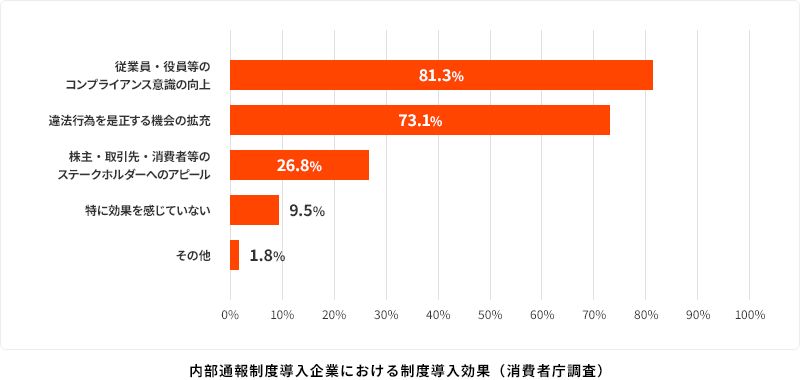

内部通報制度の導入はポジティブな評価

制度導入効果に関する消費者庁の調査によると、コンプライアンス意識の向上が最多で81.3%。制度導入によって社内に好影響が出ていると感じる企業が多いようです。また、違法行為の是正についても73.1%と高い水準です。効果を感じていない企業が10%未満であることも鑑みると、制度導入は概ねポジティブな評価を得られています。

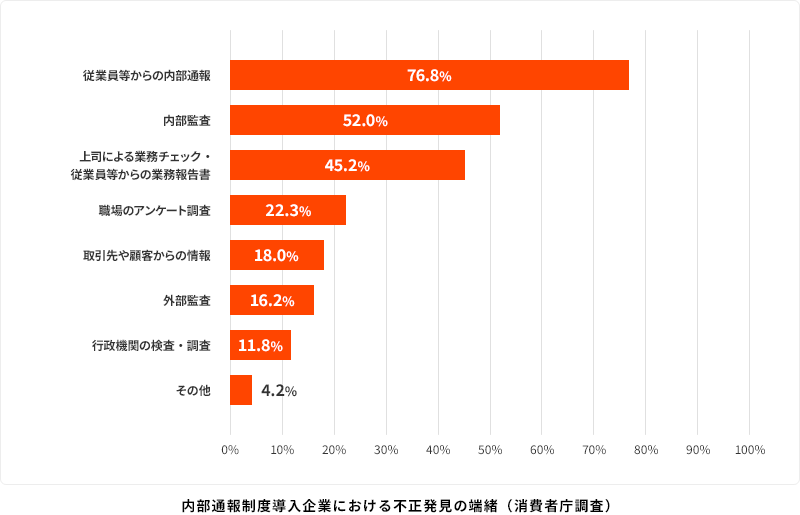

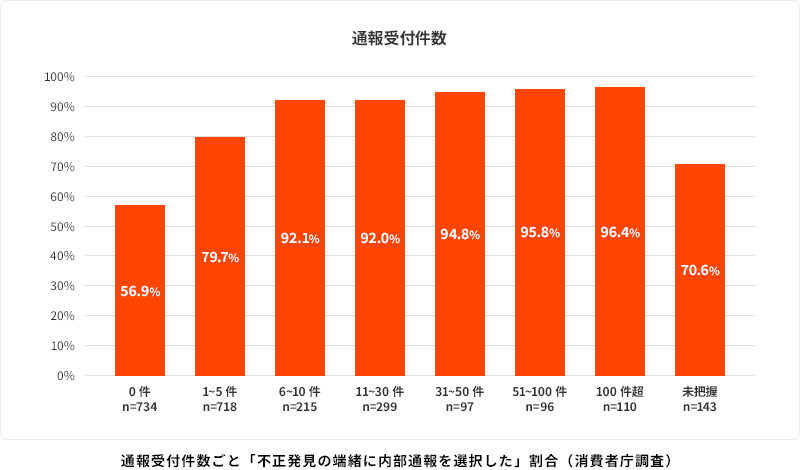

不正発見における有効な手段

内部通報制度の導入企業への「不正発見の端緒は何か」の調査結果では、最多の76.8%が内部通報と回答。内部通報が不正発見において有効な手段になっていると考えられます。また、同調査を通報受付件数ごとに見ると、通報受付件数が増加すると「不正発見の端緒として選択した割合」も増加する傾向があります。内部通報が多いことが、不正発見効果を生んでいることが読み取れます。

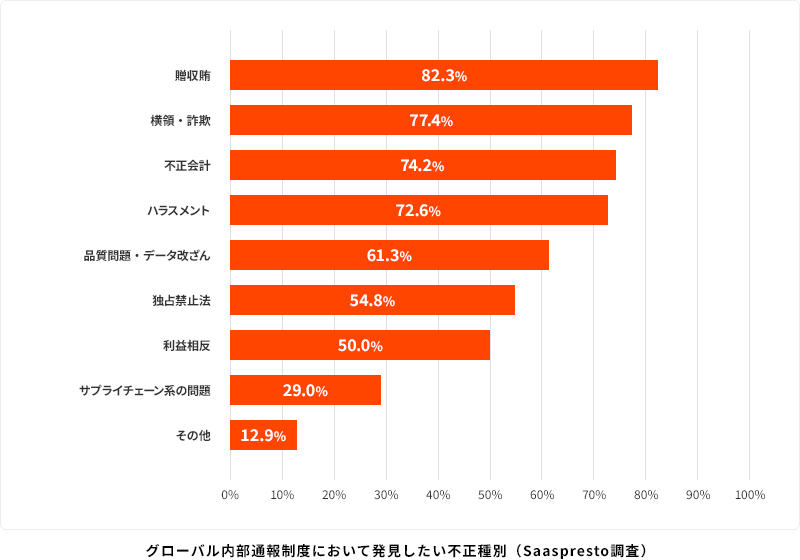

グローバル環境では重大不正の発見が主目的

SaaSprestoの調査によると、グローバル内部通報制度によって発見したい不正種別として、贈収賄・横領・詐欺・不正会計が多く選択されています。一般的に海外では、国内より目が届きづらく、上位役職者による重大不正隠蔽のリスクが高まります。グローバル環境では、内部通報制度もそのような海外ならではのリスクへの対策として、企業利益を守る役割を強く期待されています。

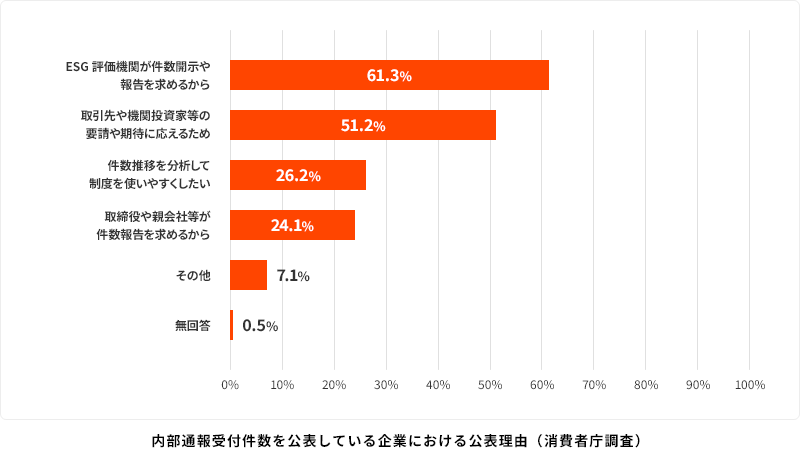

ESG評価機関等の第三者評価への貢献

内部通報の受付件数を公表している企業が「なぜ公表しているか」の調査結果です。ESG評価機関による要請が最多、取引先や機関投資家等の要請が次点となっており、いずれも第三者からの評価が理由になっています。法制が厳格化し、コンプライアンス意識が高まる昨今、「内部通報制度が機能している」ことは社外ステークホルダーからの信頼を得る一つの手段と言えるでしょう。

おわりに

本記事では内部通報制度の現状を見てきました。「制度導入はしているが、より発展的なグローバル対応や実効性はこれから進めていく」というのが多くの日本企業にとっての現在地と言えるでしょう。この現状をどう捉えるかは様々ですが、企業に求められるコンプライアンスの水準が高まっていく中、今後は導入で終わらない一歩先を見据えた動きが活発化しそうです。 また成果に関する各種データからは、不正検知の成果に加えて、ESG評価などの副次的な成果が見て取れます。内部通報制度について、ディフェンス面で対応すべきという観点だけでなく、企業へのプラスの効果を生む手段としても考えてみてはいかがでしょうか。